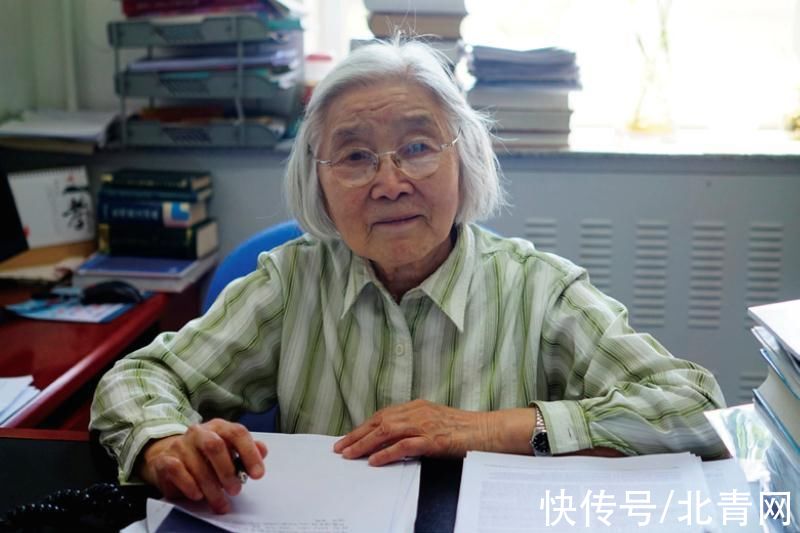

走近90岁“最美防痨人”马玙:坚持每周出诊 一(2)

一个放大镜、一支小教鞭,是马玙出诊的必备工具。

为啥是这两样?马玙解释说,一是为了看胸片,不放过任何病症的蛛丝马迹;二是为了方便给病人解释病情,让患者积极配合治疗。

结核病患者中很多人家境贫寒,马玙就千方百计地为他们节省开支,让病人少花钱、多办事,尽可能减轻他们的经济负担。

每次听诊前,马玙会用手先把听诊器捂热;听完前胸听后背时,她会自己走到患者背后。每次给老年患者做完检查,她总要扶着对方下了诊查床再去开处方,生怕患者不注意摔了……半个多世纪过来,这些细微的有点琐碎的行医习惯在马玙看来,再普通不过了,因为她认为医患之间最重要的就是“平等”二字。“病人是弱势群体,做医生的不能高高在上。医生只有坚持平等待人的原则,才能给病人以尊严。”这就是马玙的行医风格。

为了充分了解病情,她最看重与患者的沟通,哪怕只是几句“闲话”,也可以在聊天中观察病人的细微变化,用暖心的话语打开医患信任的关口。

曾经一位病人右下肺发现病灶,来到北京胸科医院求治。马玙觉得不太像结核,需要观察一段时间。然而,病人看过门诊便离开了,她想通知他来复诊却找不到人。情急之下,便发动医生、护士和其他病人一起想办法,总算是把病人找到了。后来,病人被确诊为肺癌,因治疗及时,8年后痊愈。病人家属感动地说:“只听说过病人找大夫,大夫找病人还是头一回听说。”一名大学生看病总不能按时来。马玙再三追问,才知道他是不想让其他同学知道病情。马玙劝他看长远,积极治疗。如今,这位男生已成为一名外交官。

这就是马玙。她总说:“医生最大的敌人是冷漠,最有效的处方是爱。只要你的态度有一点点改善,就可能改变患者的一生。哪怕是医生一个小小的亲近动作,都可能在患者心里播撒一片阳光。”

“在学习上是良师,在生活上是慈母。”

“在学习上是良师,在生活上是慈母。”她的学生如此评价她。

尽管马玙的收入不高,但她每月都要从自己的工资中拿出钱给她的学生,逢年过节的时候,更不会忘了远离家乡的孩子们。学生遇到困难、受到挫折的时候,她总是主动找他们谈心,引导他们正确对待困难和挫折。

从马玙那里,学生不仅学到了知识,也学会了如何面对困难和挑战。她要求学生们“做事之前先做人”,正是这句质朴却耐人寻味的话,激励了许多人前进的步伐。学生们开玩笑地说:“我们都是幸福的小马,马老师一手拿着糖果,一手拿着鞭子,我们就快乐地转个不停。”

多年来,马玙培养了硕士研究生10名、博士研究生4名,还和其他导师联合培养了很多硕士和博士。即便现在近九十高龄,仍然有晚上爬六层楼给研究生授课的时候。

如今,她的很多学生已经成为全国各大医院结核专业领域的骨干和学科带头人,而年轻的医生们似乎也都得到了她的真传,对患者细致又耐心。而每当说起这些时,马玙总会满面春风、无限欣慰。

然而,在家人的眼中,马玙总是忙碌着。

“作为母亲和女儿,我感觉不称职,亏欠了家人。”但她并不后悔,因为她穿上白大褂的那一刻,就肩负起了一个医生的责任。“我所学习的医学知识能帮助这些患者,我内心就得到了非常大的满足。”

“曾经有人问我,您今年90岁了,应该退休享受生活了,我想说,北京胸科医院就是我的家,党和人民还需要我,我还不想退,还要为实现终止结核病的目标奉献余热。我相信,只要努力,我们的事业一定会前进,也一定能够战胜结核病!”马玙说。

“健康所系,性命相托”,是医务人员的初心;保障人民群众的身体健康和生命安全,是医者的使命。在肆虐的病毒面前,在生死危亡关头,正是和马玙一样的广大医务人员,用血肉之躯筑起阻击病毒的钢铁长城,挽救了一个又一个生命,用无私奉献诠释着医道无私。用行动兑现医者的诺言,以责任感回应患者的期待,医者仁心值得尊敬,令人感佩。(刘美君)

来源:千龙网

文章来源:《中国防痨杂志》 网址: http://www.zgflzzzz.cn/zonghexinwen/2021/1210/376.html

上一篇:防痨医生沈洪昌:坚守26年诠释使命与担当

下一篇:陕西防痨人争分夺秒与病毒赛跑